大学受験に備えて、池袋の栄進予備校に通っていた時

後の生涯の恩師となる先生が、英単語の授業を木曜日午後やっていた。

恩師は「言葉は動物と同じで自分からかわいがると、むこうからなついてくるよ」というようなことをおっしゃった。

そうかな?と思ったけど、この爺さんに騙されたと思ってやってみるか、みたいな気持ちで、授業についていった。

そしたら3か月もしたら、面白くなり、受検勉強は、語源と英作文ばかりやっていた。

その頃の言語学は「比較言語学」で、そのままずーと興味を持ってやってきた。

最近は「生成文法」が主流で、人間は本来、母語となる言語を2歳くらいになるまでに獲得できることに言語研究の対象が移り、脳科学と連携して、いろいろな仮説が立てられておもしろい分野になりました。

第二言語の獲得にも、この生成文法が活用できるのでは、と私なりに興味をもって、仕事の合間に楽しんでます。

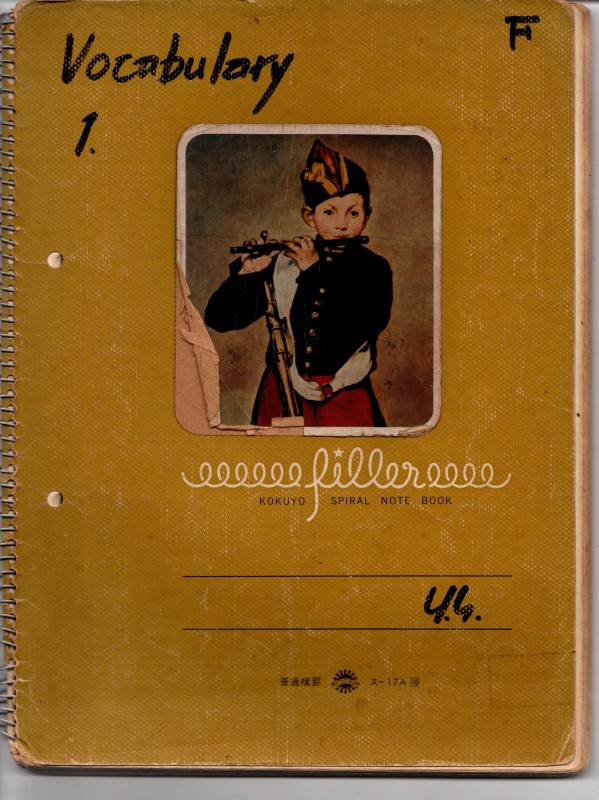

当時一生懸命コトバを好きになろうと頑張ったノートがでてきました。

表紙は、当時フルートが好きで、ゴルウエイのフルートをよく聞ました。

何かの絵画だと思うが、切り抜いて表紙に張りました。

オリビエ・ハッセイが主演した「ロミオとジュリエット」にフルートを吹くジプシーの少年がでてきます。

ゴルウエイはアイルランド出身の、それもまたGALWAYという地名からとったのだと思います。

さらに私はその後ゴルウェイからアラン島に行ったり、ジプシー音楽を訪ねてブタペストに行くなど、

当時は思いもしませんでした。

言語は一生の友達になりました。

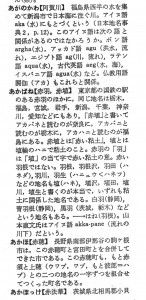

アクワは水で、

Akabare(アカバネ)は水の土、ハネが上がる、ハニワのハネは土

赤羽あたりは当時、「赤塚田んぼ」といい中学生の頃、粘土をとりにいきました。

そのころはまだ赤羽団地などありません。

ボートの底に沁み込んでくる水をアカミズというそうです。

正月の若水もミズミズなのかもしれません。

ロシア語のヲッカも水というお酒

日本語の語源は、インドヨーロッパ語族のように、比較言語学では解釈できません。

その手法を利用することはできますが、7~8の言語が入り混じって、日本語を形成しているようです。

和語(やまとことば)を研究するのに大変役立ったのは、中山氏の国語語源辞典です。

彼の「あかばね・赤羽」についての記述